Quase três meses desde

o último post aqui no blog já devem ser o suficiente pra muitos leitores

estarem achando que eu bati as botas (ao menos pra quem não me segue na página

do Facebook ou Twitter).

Se serve como desculpa,

eu estou em vias de me formar e, nos próximos meses, vou me valer do direito de

quem enfrentou uma rotina estressante de trabalho e estudos pra simplesmente

mandar a porra toda pro espaço e ficar de pernas pro ar sem me preocupar com

muita coisa.

Por “pernas pro ar”

entenda-se: a rotina de trabalho escrota continua a mesma, só que com o bônus

de poder descansar as pernas depois que chegar em casa (ao invés de ter que

subir em uma moto, aguentar uma hora e meia de trânsito e passar o resto da

noite sentado numa cadeira super "confortável" de faculdade).

|

| Não é não? Então qual o sentido em fazer essa merda??? |

Mas o que raios o

leitor tem a ver com a minha rotina? Simples: esse descanso merecido significa

que vou ter mais tempo pra escrever (e jogar, pré-requisito básico para

escrever) e adiantar um pouco o ritmo de postagens aqui no blog (o que não

significa, necessariamente, um compromisso com regularidade de posts).

Se tem uma coisa boa

pros leitores do blog que são fãs da franquia Bioshock é que todo esse tempo

acabou servindo pra tocar as coisas pra frente na tarefa de analisar a querida

trilogia de Levine. Mesmo com o blog parado eu continuei jogando o Infinite e fazendo

as anotações necessárias para escrever a análise definitiva desse jogo (que já

recebeu outros textos no passado mas nada de definitivo com relação a veredito

ou nota final).

|

| Essa tchuchuca poderia desquebrar meu círculo quantas vezes ela quisesse... P.S: comentário com contexto sexual #1. |

Isso significa que,

provavelmente, o texto do infinite vai sair quase que imediatamente depois que

este aqui tiver sido postado (mas aviso logo que essa afirmação não pode ser

levada a ferro e fogo, dada a minha extrema dificuldade em cumprir promessas

aqui no site).

Partindo pro que

interessa ao post, Bioshock 2 é um velho conhecido aqui no blog. Além de eu já

ter jogado esse jogo mais vezes do que consigo me lembrar, ele já foi alvo de

dois outros textos no passado: no Múltiplos Choques Biológicos (clique AQUI

para ler )

eu relatei minhas desventuras em um dos modos online mais divertidos que eu

havia experimentado até o momento.

|

| Onde vende essa coisa fofa? (me refiro à pelúcia, não chame a polícia please) |

Já no Cafofo de Minerva

(clique AQUI para ler )

eu contei a minha experiência com (o único relevante) conteúdo por download do

Bioshock 2. Se não liga pra formatação de blog tosca, espaçamento de texto pouco

convidativo (mas com as mesmas opiniões afiadas), leia e divirta-se por sua

conta e risco.

Depois dessa

introdução que em outros blogs já daria um post por si só, é chegada a hora de

saber o que eu finalmente acho da experiência (off-line) do Bioshock 2 como um

todo. Ele consegue superar o primeiro? Seu enredo é um desastre como alguns

acusaram internet afora? E jogar com um Big Daddy, é gostosinho ou não é, afinal

de contas? Puxa uma cadeira que eu vou responder a isso e muito mais nas

bilhares de palavras que serão digitadas a seguir.

POR

GENTILEZA, VOCÊ PODERIA... AH, ESQUECE (7,5)

A cena inicial (em

baixa resolução, WTF!) nos apresenta a Subject Delta, um dos primeiros modelos

de Big Daddy funcionais que acaba se “separando” de Eleanor, sua candidata a Little

Sister da vez. E sim, aspas precisam ser usadas quando você descreve o ato de

levar um tiro na têmpora com o eufemismo de “se separar” de alguém.

Delta (nunca ficamos

sabendo o verdadeiro nome dele, não que isso importe muito pra trama) é morto por

Sophia Lamb, a mulherzinha malvada da história que certamente te lembra uma professora de infância, e revive numa Vita Chamber

(aqueles checkpoints disfarçados de maquinário tecnológico que já tinham no

primeiro jogo).

Voltando dos mortos, o

grande urso tem uma simples missão: encontrar Eleanor e derrotar Sophia Lamb,

um Andrew Ryan de saias com apenas metade do carisma e reviravoltas mind

blowing do antagonista do jogo original.

|

| Ciência sem rédeas e criancinhas: existe o errado, o muito errado e o absurdo. Depois do absurdo vem o enredo de Bioshock. |

Ironias à parte, eu

acho bem legal quando os roteiristas pegam um elemento de jogabilidade e inserem

na trama (as Vita Chambers). Quando feito da forma correta, passa a sensação de

que os elementos do game estão integrados de forma coesa ao enredo e que os

personagens são inteligentes o bastante pra não ignorar uma vantagem óbvia que

um determinado recurso de jogo pode lhes proporcionar.

Sobre jogar com um Big Daddy, no departamento

das “surpresas que vão fazer seu cu cair da bunda”, não houve relatos mundo

afora de nenhum orifício desabando ao chão por causa desse detalhe de

jogabilidade, visto que esse recurso deixou de ser surpreendente desde a parte

final do primeiro jogo (se ainda não leu o texto do primeiro Bioshock, clique AQUI )

|

| Pai coruja, aberração científica e troll nas horas vagas. |

Novamente, eu acho que

a ideia de jogar com o Big Daddy estava planejada desde o primeiro jogo, como

falei, na parte final, mas deve ter sido simplificada por razões de

desenvolvimento da época (é mais fácil arriscar e pensar grande quando uma

franquia já está estabelecida no mercado). Mas falarei melhor sobre essa

experiência na parte do Sistema.

Bioshock não seria

Bioshock sem uma pessoa chata no comunicador/rádio/autofalantes te enchendo o

saquinho a cada cinco passos que você dá, concorda? Então, dessa vez a batata

quente caiu na mão da Tenenbaum fazer as vezes do tutor chato que passa os

objetivos pelo rádio. O enredo dá a desculpa (não lá muito convincente) de que

ela volta a Rapture porque descobre que estão “fabricando” novas Little Sisters

depois da queda de Ryan, fato esse que gera certo sentimento de culpa na moça.

|

| Essa cena é tão legal que eu simplesmente não canso de ver. |

Esse tipo de buraco no

enredo me lembra o caso da Ellen Ripley no filme Aliens. Não me entenda mal:

nem todas as páginas do Word seriam suficientes pra mensurar como eu amo Aliens,

Ellen Ripley e tudo que envolve a franquia Alien. Mas fica difícil levar a sério a razão de uma personagem estar indo pra um lugar quando existem MIL outras

alternativas pra resolução de um conflito que os roteiristas, preguiçosamente,

esperam que você engula pra justificar o porquê de apenas a personagem X poder enfrentar

a ameaça Y.

Será que Tenembaum

nunca pensou em chamar a polícia, ou a ONU, e denunciar os absurdos que estão

acontecendo lá embaixo na cidade submersa de Rapture? Por que raios ela tem que

retornar a uma cidade infernal da qual ela teve o maior trabalho pra escapar só

porque os roteiristas querem e ponto?

|

| Um afronta de cores quentes aos olhos dos mais sensíveis. |

Enfim, buracos de

motivação à parte, e apesar de eu ter apelidado esse jogo de Bioshock 1,5, no cômputo

final das coisas eu acho que ele até que consegue trabalhar bem a ideia de

girar em torno do primeiro game (há quem ache o roteiro desse segundo um

desastre, o que eu acho um baita exagero).

No Ryan’s Amusement,

por exemplo, há uns dioramas com narração que explicam como a cidade foi

construída, coisa que tem de sobra no livro de John Shirley mas que faltou no

primeiro jogo. Quero dizer, no jogo anterior havia uma tonelada de áudios (largados

desleixadamente em quaisquer lugares do cenário) pra tudo, mas nenhum deles

contava com relatos do fundador da cidade. Sendo assim, montar um parque

temático sobre a construção de Rapture é uma coisa que, além de enriquecer o

design da cidade, faz todo o sentido narrativo.

No momento que segue

do texto, aqueles que acharam o roteiro do Bioshock 2 um desastre não terão

muito o que comemorar. Sim, eu sustento que o impacto das revelações no

primeiro era sem igual se comparado a este aqui. Entretanto, o primeiro Bioshock

carecia de momentos que te fizessem questionar seus atos durante a campanha.

|

| Rosa: alguém na 2K gosta muuuuuuito da cor rosa... |

As escolhas morais

desse aqui, mesmo que não alterem o final de forma significativa, possuem mais

peso narrativo que no primeiro jogo, a meu ver. Eu sei que o tom do Bioshock

original era a falta de escolhas do protagonista/você, mas não custava nada

colocar opções que permitissem o jogador refletir um pouco sobre a natureza do

personagem principal enquanto mera ferramenta social de manipulação biológica.

Isso, de fato, acontece mais no segundo jogo, visto que as decisões que você

toma serão julgadas por Eleanor no final.

O dilema de Gil

Alexander, por exemplo, faz o jogador realmente se questionar se fez a escolha

certa: eu devo eutanasiá-lo e fazer sua vontade ou atender a seus apelos

loucamente desesperados pela própria vida? Quem está certo nesse caso: a razão

ou o instinto de sobrevivência? O eu racional passado de Alex ou o atual, que afirma ter mudado de ideia e pede pra ser poupado?

|

| Gil Alexander: tem algo de muito errado com esse cara... |

Só é uma pena que esse momento

dramático do enredo seja subaproveitado pela história, visto que não se vê

muito das consequências da sua decisão. Uma vez que Bioshock 2 não possui um

chefe final, seria legal se você enfrentasse Alex The Great como último

oponente, caso poupasse sua “vida”.

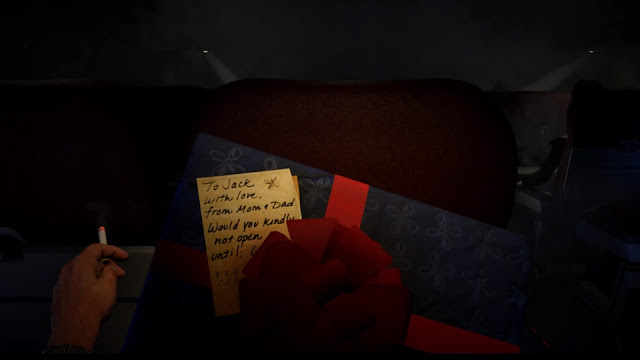

Bioshock 2 não conta

com um plot twist absurdo que vai te fazer repensar a forma como vinha jogando

o game até então (Would you kindly...), mas ele traz alguns momentos

épicos para o lore da franquia órfã de Ken Levine. A parte onde tomamos

controle de uma Little Sister para libertar Delta é, sem dúvidas, o ponto mais

alto do jogo, sendo esse outro trecho que também me passou a impressão de que

foi cortado às pressas do jogo anterior por causa de volume (ou pra evitar redundância de jogabilidade).

|

| Anjos, borboletas e pétalas de rosa: seria poético se fosse verdade. |

Nessa parte é chegada

a hora de você finalmente entender o porquê das pequenas tecerem comentários

“nada a ver” como “Anjos dançando” ou o jeito alegre como elas passeiam pelos

cenários imundos e decadentes de Rapture como se estivessem caminhando no

Jardim do Éden. Acredito que essa foi uma forma de ilustrar que, apesar das aberrações

que elas se tornaram, as Sisters conservam sua inocência pueril e forma sem maldade de enxergar o mundo, por pior e mais brutal que ele seja...

A (segunda) melhor

parte da história é quando chegamos a Fontaine Futuristics. As instruções de

como prosseguir são passadas por um homem chamado Gil Alexander. O detalhe é

que o Gil Alexander atual enlouqueceu por causa de experimentos com Adam e se

encontra virtualmente “incapaz de morrer”, pra não usar a palavra “imortal”.

|

| Quem é o verdadeiro monstro de Bioshock 2? |

É assustador e meio

esquizofrênico o contraste das mensagens de seu eu passado (por meio das

gravações de quando ele ainda estava são) e seu presente estado de insanidade.

Os Alpha Series, um tipo de Big Daddy Frankenstein, também são um elemento bem

marcante desse trecho do enredo. Eles são bem assustadores e, não fosse a baixa

dificuldade do game mesmo nos níveis mais altos, se configurariam como

oponentes desafiadores de derrubar.

Outro momento que eu

também achei super legal e fan servisse pra quem gostou do primeiro jogo: o

Plasmid de Teleporte instável. Se você leu o post sobre o multiplayer deste jogo

deve ter percebido a minha vontade de usar esse Plasmid no gameplay em tempo

real, desde o primeiro game.

|

| Esses caras sabem como tirar o doce da sua boca... |

Pois bem, aqui isso é

mais ou menos possível, não fosse pelo fato de que o Plasmid de teleporte que

encontramos está com “defeito” e fica te levando a locais que fogem do seu

controle. É uma crítica bem sutil dos perigos de utilizar ciência sem amarras

morais, ferramenta essa que pode acabar fugindo do controle. Mas fique avisado

que é possível perder esse evento do game, caso você não insista em perseguir o

Plasmid fujão pelos cenários.

Já a parte final, onde

Eleanor usa os trajes de uma Big Sister, poderia ser mais legal. Isso se não fosse

pelo fato de que ela é carregada de combates sem propósito com inimigos em

horda que só estão lá para prorrogar o contador de gameplay do jogo. Mas veja

pelo lado bom: a fase final desse jogo não conta com uma estatueta do Oscar

como final boss, o que já é um grande salto pra humanidade como um todo.

|

| Sim, rola um pouco de apelo ao seu emocional. Mas funciona. |

Só pra finalizar, o

enredo e os eventos de Bioshock 2 não se equiparam aos do primeiro game, mas

não são desleixados ou sem nenhum significado pra quem joga. Mesmo sendo um

repeteco criativo do game anterior com melhorias, ele é cheio de personalidade

própria e acerta em vários pontos quando deixamos de lado originalidade pra

analisar apenas a sua execução.

ANJOS

DANÇANDO NO CÉU AO ESTOURAR DE BOLHAS

(GRÁFICOS:

9,0; SOM: 9,0)

De forma geral,

enquanto um mero patch com melhorias em cima da base do primeiro jogo, Bioshock

2 é apenas um pouco mais bonito e polido que seu antecessor, com visuais mais

suaves e bem trabalhados (o que nem de longe é pouca coisa, visto que o jogo anterior já era um dos mais bonitos de começo de geração).

Nada que vá te fazer

pensar que está jogando um novo jogo, e sim que está retornando a um local anteriormente

visitado, só que por outra ótica. Talvez eu esteja colocando panos quentes, mas

esse fenômeno casa bem com o gosto de spin-off não oficial que esse jogo deixa

na sua boca ao final do dia.

Sobre o design em si, ele

é um pouco mais Joel Schumacker do que o primeiro Bioshock conseguiu ser também

(quem leu meu primeiro texto vai sacar a referência). Em parte, isso é bom, já que

confere ao teor artístico do game uma personalidade própria que o faz se

destacar por seus próprios méritos (por mais decadente que um parque de diversões

seja, ela ainda deve ser colorido e chamativo).

|

| Chuuupa, Batman Eternamente! |

Como já adiantei, em

questão de design, não seria forçar a barra que o jogo se passasse na mesma

cidade e tenha locais inéditos. Isso se justifica porque, já no começo do

primeiro jogo (quando você avista as construções pela janela da Bathysphere), ficava bem claro

que Rapture era bem maior do que as partes as quais podíamos explorar.

Pra fechar um

subtópico que não tem muito pra onde ir, os visuais agora estão melhores, com

animações mais suaves (as Little Sisters estão mais humanas e menos

cartunescas) e efeitos idem. Mas nada que vá te impactar tanto a ponto de

causar estranheza ou abalar sua sensação de familiaridade por estar visitando

um lugar que você conhecia previamente.

|

| Só gente boa. |

O trabalho com o som,

por sua vez, consegue ser ainda melhor que o do jogo anterior. Sim, há momentos

em que a música buga (como na parte onde precisamos filmar um Brute com a nova

câmera de DNA), mas trilha sonora e efeitos segue a mesma alta qualidade do Bioshock

original.

É bem legal ter um

tema diferente pra cada tela de load, quando trocamos de ambiente. Se você tem

o costume de jogar em 36X sem juros, prepare-se pra decorar a música do

Boogieman, entre outras faixas legais de época. De resto não tem mais o que

falar: os efeitos sonoros são muito bons, acompanhados por uma dublagem que é, pra dizer o mínimo, competente.

DUAS MÃOS

PARA A TODOS GOVERNAR (6,5)

Como de costume, o

tópico Sistema será o maior e derradeiro do post, então corta aquela fatia marota

de panetone e senta que lá vem história. De cara, a maior mudança de sistema é poder

usar as duas mãos ao mesmo tempo, no melhor estilo Skyrim (que sairia um ano depois,

vale ressaltar).

Eu sei, é bem tosco

jogar todo o primeiro game sem perceber as limitações de ter que alternar entre

arma e Plasmid nos combates. Mas veja pelo lado bom: você só vai se incomodar

com isso caso jogue novamente o primeiro depois de ter experimentado o segundo.

Pra quem nunca joga o mesmo jogo duas vezes isso nem chega a ser um problema.

Como estamos no

controle de um papai urso agora, no lugar da chave de “would you kindly”

cano, dessa vez temos como arma melee uma broca de Big Daddy. Lembra daquela

cena super legal do primeiro Bioshock (que por algum caralho de motivo foi

RETIRADA da versão remasterizada) que rolava se você não apertasse nenhum

botão, por algum tempo, no menu inicial?

|

| "O papai vai ter perfurar com a broca dele, mas não juro que não vai doer nada..." P.S: prometo que vou tentar parar com os comentários de contexto sexual. |

Então, agora você

mesmo pode, em tempo real, brincar de atravessar Splicers afoitos com sua broca

sanguinária e ser feliz contando os pedaços de entranhas que caem no chão depois. Mesmo

o excesso de combustível da broca (nos cenários) se justifica depois que aprendemos

o combo de Electrobolt + Investida com a broca (R2 + O). Bem legal, muito

embora que tardio e subaproveitado.

Como já deixei

escapar, aquele excesso de itens que havia no game anterior está ainda pior que

antes. Mesmo no nível Hard vão sobrar recursos logo na fase tutorial, então se

acostume a ouvir o som de negação ao vasculhar objetos e cadáveres nos

ambientes.

|

| "Furo com a broca ou enfio a chave de cano?" P.S: eu disse que ia TENTAR parar... |

Fica o aviso a Levine

em seus futuros jogos (se é que eles chegarão a acontecer): controlar um Big

Daddy não significa que temos a inteligência de um, então não precisamos de

itens de recuperação a cada cinco passos no cenário. Só porque um jogo é de

tiro, não quer dizer que precisamos atirar (ou broquear, nesse caso)

descontroladamente pelos ambientes.

Sobre os fundamentos

de gameplay nesta sequência, a ideia central da jogabilidade, agora, é

roubar a Little Sister de Big Daddies espalhados pelos cenários. É um

conceito super simples, mas bem legal, que consegue segurar as pontas e maquiar

o fato de que estamos praticamente rejogando o primeiro Bioshock com cenários

diferentes (e jogabilidade um pouco aprimorada).

Depois de adotá-las, é

hora de colocar as danadinhas pra coletar Adam pra você (como acontece a

transferência é um detalhe que o jogo não se preocupa em explicar...). Mesmo

não sendo uma mecânica original (é uma repaginada do que já fazíamos no

primeiro jogo), é algo bem prazeroso de se fazer, visto que temos a chance de

nos colocarmos na pele de um Big Daddy e conhecer o outro lado da moeda (o do

protetor, ao invés do Splicer loucão que é capaz de tudo pra conseguir uma carreira de Adam pra cheirar).

|

| "Desde que eu não tenha que pagar pensão, pra mim tá de boas." |

Coletar Adam exige certa

dose de planejamento e preparação do jogador, visto que o simples ato atrai uma

horda de Splicers que vão encher seu saco até que o processo acabe. Pra piorar,

em determinados pontos chaves do jogo, ao terminar a coleta você terá que

enfrentar uma Big Sister. Escolha bem suas armas e armadilhas nessa hora, pois

você vai precisar...

Falando nelas, um

confronto com uma Big Sister pode ser visceral e assustador nas primeiras vezes

em que elas aparecem. Ela vai te atrair pra perto usando Telekinesis e vai

disparar bolas de fogo com Incinerate, caso esteja longe. Era disso que eu

falava, no primeiro texto, quando dizia que queria ver inimigos usando Plasmids

de forma mais generalizada nos combates. Pena que isso se resuma a essas subchefes e não se

expanda aos inimigos comuns de Rapture.

|

| Um elemento com enorme potencial de terror desperdiçado... |

Por causa da

possibilidade das duas mãos, o uso de Plasmids também se tornou mais prazeroso

e recompensador. Além da recarga de MP, digo, Eve estar mais rápida (nada de

animação estilo Flask de Dark Souls pra injetar o líquido), os Plasmids, de

forma geral, consomem menos recursos pra ativar.

Ainda no campo do maior

fator de diversão dessa série, os Plasmids, os criadores corrigiram a hitbox do

Incinerate, só pra dar um exemplo. Agora o disparo não passa (tão fácil) entre

as pernas ou lateral dos inimigos, tornando seu uso menos frustrante. Os

Plasmids, mesmo vindos quase todos do primeiro jogo, possuem versões que vão

além do reles “causar mais dano”. O Incinerate, por exemplo, pode ser carregado

no segundo nível e se espalha por inimigos próximos. O nível dois do Winter

Blast permite que você estilhace inimigos e não perca o loot, e assim por diante.

|

| O tempo não para enquanto você hackeia. Em compensação, a diversão é garantida. |

O ato de hackear, um

pesadelo de alguns jogadores menos pacientes, agora é realizado com uma arma, a

Hack Tool (ainda dá pra hackear de perto, caso você imobilize o alvo). Essa ferramenta

é prática, abre novas janelas de gameplay (desculpem, não resisti à referência)

e soam bem melhor que aqueles malditos puzzles de encanações que pareciam ter saído de um

game do universo Shadowrun.

Falando de exploração,

o design de fases muitas vezes é bastante confuso. Ryan’s Amusement Park parece

uma favela onde os moradores se utilizaram de uma liquidação de decoração

natalina pra iluminar os ambientes. De forma geral os cenários são mais

labirínticos que antes também.

Pra piorar, há um

bloqueio de área com o progredir da história que eu, particularmente, não vejo razão

nenhuma de ser, visto que no jogo passado você conseguia voltar pra

praticamente qualquer ponto do jogo e explorar do jeito que mais lhe conviesse.

|

| Os Big Daddies ajudaram na fundação de Rapture. Agora eles só bebem cerveja e assistem futebol. |

Entretanto, nem tudo

são pedradas. Por exemplo, alguns Tônicos parecem vir num momento de jogo mais

apropriado que antes, aumentando sua razão de existir. O melhor exemplo fica

por conta do Booze Hound, aquele tônico que te faz ganhar Eve ao invés de

perder, caso você ingira bebida alcoólica.

Já a câmera que

fotografava DNA (isso é o que eu chamo de fenocópia genética!!!) agora é uma

filmadora que grava sua performance ao derrotar um inimigo. Quanto mais variado

e criativo você der cabo de um alvo, mais pontos vai receber. É mais divertido

e te livra da tarefa chata de ter que ficar trocando de arma no meio dos

combates, apesar de continuar não fazendo o “menor sentido biológico” (um

abraço pro Átila Marinho).

|

| "Algo me diz que eu peguei o caminho errado..." |

Já que toquei no quesito

exploração, eu achei o cenário final desse jogo cansativo e chato. Simplesmente

colocaram uma série de confrontos pra tapar buraco e uma tonelada de mensagens

de rádio pra encher sua paciência. Parece que prolongaram a parte final só

pra você poder “curtir” o Plasmid de chamar a Big Sister. Chaaaaaato!

É o clássico caso de

obra de entretenimento que não sabe a hora de acabar. Com algumas locações a

menos no final ele terminaria com a recente (e ótima) lembrança na cabeça do

jogador de ter vivenciado o ponto de vista das Little Sisters, o que, pra mim,

seria uma maravilhosa forma de encerrar essa história.

BRIGA DE

TRAVESSEIRO EMBAIXO D’ÁGUA

Apesar do gostinho de

Bioshock 1,5 que esse jogo deixa na boca, ele é o exemplo de sequência feita do

jeito certo, pelo menos do ponto de vista dos aspectos técnicos e de

jogabilidade (a parte criativa desse projeto divide opiniões até hoje). Ele

pega tudo de bom realizado no game anterior e melhora a experiência do jogador,

mesmo sem adicionar muitas novidades no processo.

Bioshock 2, entretanto,

não consegue se livrar do seu estigma de DLC avantajado que, das duas uma: ou

vai chatear ainda mais quem cansou das mecânicas do primeiro game, ou vai

servir apenas como um aperitivo a quem adorou a aventura original em Rapture

(sem, de fato, acrescentar nada de muito relevante à franquia).

NOTA FINAL: 8,0

Nessa última jogada,

para escrever esse texto, eu me chateei bastante com alguns pontos do jogo (se

você leu corridamente até aqui sabe quais são). Mesmo assim, decidi não reduzir

a nota final dele, pois esse desconforto pode ter se dado por causa da obrigação

de jogar só pra dar continuidade às análises da triologia Bioshock aqui no Mais

Um Blog de Games.

No cômputo final das

coisas ele soma pontos por melhorias que, diga-se de passagem, já poderiam ter

sido adicionadas via patches no primeiro jogo, mas perde alguns outros pontos por

ser apenas mais do mesmo, só que com menos profundidade e questões sociais e

existenciais para nos assombrar.

|

| A felicidade no sorriso da pequena meliante compensa qualquer coisa! |

E é isso, folks. Não tem

nada mais a acrescentar sobre Bioshock 2 que não esteja detalhado nas linhas

acima. É um jogo muito bom e, em alguns aspectos de gameplay, mais divertido

que seu antecessor, mas sem representar uma experiência tão marcante na sua

trajetória gamer.

Se você gosta da

trilogia Bioshock, fique ligado que nas próximas semanas sai a análise do Infinite,

outro jogo que também teve textos paralelos aqui no blog mas sem nunca ganhar um

veredito definitivo.

Au Revoir.